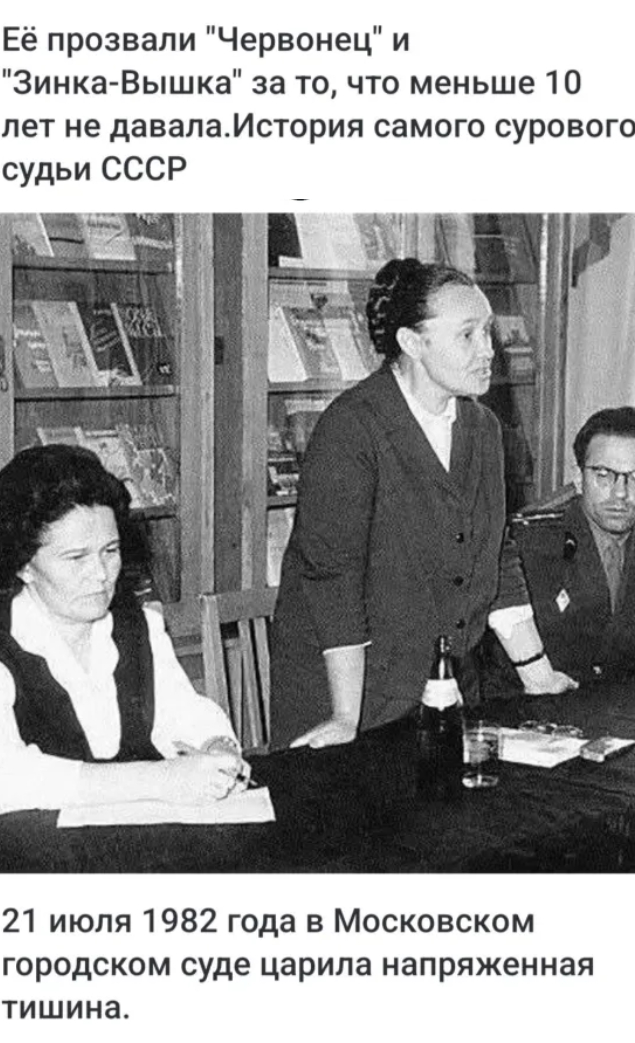

На скамье подсудимых сидели четверо мужчин в форме милиционеров — начальник и трое его подчиненных.

Их обвиняли в убийстве майора КГБ.

В зале присутствовали представители высшего руководства страны, а конвой впервые в истории советского правосудия заменили бойцы спецподразделения «Альфа».

Зинаида Александровна Апарина медленно поднялась с судейского кресла. Ей было 66 лет, за плечами — более четырех десятилетий судейской практики.

Она привыкла к тяжелым делам, но это было особенным.

В зале понимали: решается не только судьба четырех милиционеров, но и будущее целой системы.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик, — начала Апарина тем спокойным, размеренным голосом, который наводил ужас на криминальный мир Москвы, — Борису Барышеву, Николаю Рассохину, Николаю Лобанову, Александру Попову назначается высшая мера наказания — расстрел.

В зале не дрогнул ни один мускул на лице судьи, которую преступники прозвали «Зинка Вышка».

Для неё это был обычный рабочий день.

Девочка, мечтавшая о справедливости

«Бывало, иду мимо здания суда, а там тихо, как на кладбище. Уголовных дел-то почти не было! Никого не убивали, драка — большая редкость. О репрессиях, «тройках» и расстрелах у нас в городе даже не подозревали: никто никого не арестовывал», — вспоминала Зинаида Александровна свое детство в небольшом городке Куйбышевской области.

Родилась она в 1916 году в семье бухгалтера и уборщицы. Семья была простая, рабочая, далекая от мира юриспруденции.

«Живьём ни одного юриста не видела», — призналась она позже.

Но девочка с детства была очарована идеей правосудия.

В 1936 году, «окончив десятилетку, блестяще сдала все девять экзаменов, и меня приняли. Из 120 человек вчерашняя школьница – я одна».

Поступление в юридический институт стало первым серьезным шагом к мечте.

В те годы высшее образование было доступно далеко не всем, особенно девушкам из провинции.

Студенческие годы пришлись на время великих потрясений.

Сталинские репрессии набирали обороты, но молодая студентка этого еще не понимала.

Она искренне верила в справедливость советского закона и готовилась служить ему всю жизнь.

Первые шаги: Сызрань и суровая школа жизни

В 1940 году, после успешного окончания института, её направили в Сызрань, где сразу назначили старшим судьей. Двадцатичетырехлетней девушке без опыта работы доверили руководить целым судом.

«Когда я приехала, там три месяца не было судьи. Уголовные дела были сложены огромными стопками на полу аж до потолка», — рассказывала Апарина.

Первый приговор она огласила 10 августа 1940 года по делу о краже помидоров. Это было типично для той эпохи — мелкие кражи карались строго, а серьезной преступности почти не было.

«Первый в своей жизни приговор я огласила 10 августа 1940 года. Дело было «громкое» – «о краже помидоров». Юноша подбежал к овощному лотку и схватил несколько помидорин. Дала ему условно».

В Сызрани молодая судья встретила свою любовь. Иван Васильевич Апарин стал помощником прокурора города. Это был идеальный союз двух юристов, посвятивших себя служению закону. В Сызрани Зинаида вышла замуж и родила дочь.

Но спокойная жизнь провинциального судьи закончилась с началом вой*ны..

«В 34 года Ивану Васильевичу уже присвоили генеральское звание… Между прочим, сам он из бедняков. Отца убили в Гражданскую, в семье – семеро детей. Чтобы прокормить их, он в 16 лет пошёл работать учителем в школу. Муж человек был незаурядным, высокой культуры, очень добросовестным. Этому я у него научилась – мы были как единое целое. Для нас был один закон – честность и порядочность». Со слов Зинаиды Апариной.

Военные годы: когда закон становится оружием

«Суд не отапливался… Чернила замерзали… Приговоры приходилось писать на обратной стороне оставшихся от ремонта обоев. Но обоев не хватало — так много в военные годы выносилось приговоров», — вспоминала Апарина о военном времени.

Война изменила не только страну, но и советское правосудие. Сталинские указы 1940 года превратили трудовые отношения в уголовно наказуемые деяния.

«За что судила? Рабочие под спецовкой выносили хлеб с хлебозавода. На швейной фабрике, где шили обмундирование для фронта, выносили дефицитные нитки».

По словам Апариной, для неё страшнее таких дел не было.

Ведь легче осудить преступника за тройное убийство, чем за две катушки ниток.

Молодая женщина столкнулась с жестокой дилеммой: формально люди нарушали закон, но фактически их толкала на это нужда.

Именно в эти годы формировался характер будущей «Зинки Вышки». Система требовала от судей беспощадности, и Апарина научилась подавлять в себе сочувствие ради «высших интересов государства».

По словам Давида Аксельбанта, некогда одного из известных московских адвокатов, в 1960-е годы следователей стращали «страшным судьёй». Стоило сказать магическую фразу: «Будешь выкобениваться – отдадим дело Апариной», – следователь становился ручным.

«Только не ей!»

Потому что все знали: у неё халтура не пройдёт. Заставит доследовать, выжмет все соки, пока следствие не предоставит стопроцентные улики и доказательства вины обвиняемого.

Московская карьера: в эпицентре репрессивной машины

В 1944 году мужа Зинаиды Александровны перевели в Москву, в Генпрокуратуру, а ее назначили народным судьей в Сокольническом районе столицы. Семья переехала в столицу, где Апариной предстояло столкнуться с совершенно иным уровнем преступности.

Там она впервые столкнулась с тяжелыми «кровавыми» делами, включая женщину, которая заживо сожгла дочь ради продуктовых карточек, и сексуального маньяка-убийцу из парка «Сокольники».

Послевоенная Москва была жестоким городом, где человеческая жизнь мало что стоила.

Постепенно Апарина выработала свой метод работы.

И обвинение, и защита знали: если в деле нет стопроцентных улик, дотошная судья неоднократно пошлёт дело на доследование, но без абсолютной уверенности обвинительный приговор не вынесет никогда.

Но если вина была доказана, пощады ждать не приходилось.

Именно в эти годы за ней закрепилось прозвище «Зинка Вышка».

В криминальных кругах её так и прозвали: «Зинка Вышка» и «Зинка Червонец» — за неизменную строгость приговоров, которые редко были мягче 10 лет заключения или высшей меры наказания.

Семейная жизнь железной женщины

За внешней суровостью скрывалась обычная женщина со своими радостями и переживаниями. Иван Васильевич продолжал работать в прокуратуре, поднимаясь по карьерной лестнице. Дочь росла в атмосфере, где разговоры о приговорах и расстрелах были обыденностью.

От своей напряженной работы судья отдыхала, отправляясь с мужем в театр.

Это была одна из немногих отдушин в жизни, полностью посвященной служению закону.

Супруги Апарины представляли собой типичную пару советской номенклатуры — преданных системе профессионалов, для которых личное было вторично.

Как воспитывалась дочь в семье, где мать ежедневно выносила смертные приговоры? Какие разговоры велись за семейным ужином?

Эти вопросы остаются без ответа, но можно предположить, что ребенок с детства усваивал особое отношение к человеческой жизни и справедливости.

Память Зинаиды Александровны была поразительной — она с легкостью вспоминала события, произошедшие 60 лет назад, вплоть до мельчайших деталей. Эта особенность помогала ей в работе, но превращала личную жизнь в постоянное возвращение к пережитому.

Дело века: маньяк из «Мосгаза»

В начале 1960-х Москву потрясла серия жестоких убийств.

Владимир Ионесян выбирал квартиру, звонил, представлялся работником Мосгаза, грабил и убивал, нанося множественные удары топором.

На его счёту пять трупов, в том числе восьмилетнего мальчика.

Дело получило огромный резонанс. Тогда всю милицию поставили на ноги, преступника еле поймали.

Следствие велось под личным контролем высшего руководства страны. От момента задержания до приговора прошло всего 18 дней — рекордно короткий срок даже по советским меркам.

Апарина вынесла смертный приговор, который привёл к казни в 1964 году. Для неё это было очередное дело, но для страны — знаковое событие. Впервые советские СМИ подробно освещали деятельность серийного убийцы, разрушая миф о «самом безопасном государстве в мире».

Убийство на «Ждановской»: война ведомств

26 декабря 1980 года майор КГБ Вячеслав Афанасьев праздновал 40-летие. Жена предупреждала, что отмечать этот возраст — дурная примета, но офицер госбезопасности был не из суеверных. После больничного он сходил в поликлинику, а вечером встретился с друзьями.

К 9 вечера застолье закончилось. Афанасьев спустился в метро на «Площади Ногина» с тяжелой сумкой — в ней лежали праздничные деликатесы: копченая колбаса, консервы, водка и коньяк от друзей. Отдельно нес коробку с югославскими босоножками для дочери — дефицитный подарок.

Жена ждала его до 10 вечера, как было договорено. Но майор не вернулся.

Утром 27 декабря около дороги на аэропорт Быково нашли почти до смерти избитого мужчину — это был Вячеслав Афанасьев.

Началось дело, которое потрясет всю советскую систему.

Следствие быстро вышло на милиционеров со станции «Ждановская». При допросе они сначала врали и путались, но когда у одного из них нашли записную книжку Афанасьева с контактами КГБ, пришлось признаваться.

Выяснилась страшная правда.

Вечером 26 декабря дежурная смена уже изрядно выпила и искала повод продолжить. Мужчина с объемным портфелем показался идеальной жертвой для грабежа.

Милиционеры Лобанов, Рассохин и Попов силой затащили Афанасьева в служебную комнату. Обнаружив алкоголь и деликатесы, они пришли в восторг.

Жертва кричала, что работает в КГБ, но пьяные стражи порядка игнорировали предупреждения и избили майора.

Казалось, инцидент закончен — Афанасьев мог уйти и потом наказать обидчиков.

Но злой рок не отпускал именинника. Заблудившись в коридорах, он вернулся к той же комнате и в сердцах крикнул: «Вы ещё за всё ответите!»

Это стало роковой ошибкой. Пьяные милиционеры снова набросились на него, дважды ударив головой о стену. Афанасьев потерял сознание.

Начальник смены майор Барышев, хоть и был пьян, понял масштаб катастрофы.

Избить офицера КГБ — это не простое превышение полномочий, а государственное преступление.

Было принято чудовищное решение: замести следы, убив свидетеля. Бессознательного майора вывезли на служебной машине в Подмосковье и бросили умирать.

Афанасьев остался жив — его подобрали случайные прохожие и отвезли в больницу. Но травмы оказались слишком тяжелыми: 1 января 1981 года майор КГБ скончался.

Дело засекретили, однако уже через две недели арестовали виновных милиционеров.

«Поняв, что система их сдала, они заговорили», — вспоминала судья Апарина.

Зинаида Александровна до мелочей помнила обвиняемых: «Барышев — рыжий с лысиной, у Лобанова была собачья морда, Возуля (?) — великан почти в два метра, Попов — румяный… На их счету было четыре трупа».

Оказалось, убийство Афанасьева — лишь верхушка айсберга. Те же милиционеры убили гостя свадьбы ради бутылки шампанского, замели изнасилование, убив свидетеля.

Следствие вскрыло ужасающую картину: на «Ждановской» игнорировали десятки заявлений граждан.

«Круглосуточное пьянство! Их работа — грабить и избивать арестованных», — констатировала Апарина.

Приговор был суров: четверо главарей получили расстрел, остальные — большие сроки. Бывший следователь Хлысталов отмечал, что в зале суда «царил дух непреклонного Закона».

Апарина рассказывала о реакции осужденных: «Бывает, оглашу приговор — кричат, плачут. Но чаще принимают спокойно».

На вопрос о том, как она переносила такую работу психологически, отвечала просто:

«Преступники мне не снились. После тяжелых дел ходила с мужем в театр — отвлекаться».

Дело приобрело политическое значение.

Это была открытая война между КГБ во главе с Юрием Андроповым и МВД под руководством Николая Щёлокова.

Обстоятельства, выявленные в ходе расследования, привели к смещению в 1982 году с поста министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова и началу его политической опалы, закончившейся его самоубийством.

21 июля 1982 года судья Зинаида Апарина зачитала приговор:

«Именем Союза Советских Социалистических Республик Борису Барышеву, Николаю Рассохину, Николаю Лобанову, Александру Попову будет назначена высшая мера наказания – расстрел».

Для Апариной это был триумф карьеры. Ей доверили самое политически значимое дело десятилетия.

Апарина вспоминала:

«Никогда ничего не боялась, и мне никто ни разу не угрожал всерьёз. Дверь дома держалась на одном замке – ударом ноги снести было можно. Единственный случай в моей практике, когда покушение было реально, – это во время процесса по «убийству на «Ждановской».

Но тогда – впервые в жизни – меня и следователя Генпрокуратуры Владимира Ивановича Калиниченко круглосуточно охраняли бойцы спецназа КГБ СССР «Альфа».

Сотрудники КГБ охраняли от сотрудников милиции! Каждый день на машине отвозили, привозили».

Статистика смерти

За 47 лет работы она вынесла тысячи приговоров. За 47 лет работы судьёй она «поставила к стенке» несколько сотен серийных убийц, бандитов, сексуальных маньяков, расхитителей социалистической собственности в особо крупных размерах.

А общая цифра присуждённых ею сроков выражается тысячелетиями.

Эти цифры поражают воображение. Сколько людей прошло через её кабинет?

Но была ли у неё альтернатива? Нет. Система не терпела инакомыслия.

Поздние годы: сожаления железной леди

Уйдя в отставку в 70 лет, она до конца жизни сожалела о падении профессионализма в судебной системе.

Незадолго до своей кончины она говорила, что «сейчас вообще странные дела творятся: преступников не ловят, ловят — поймать не могут, поймают — ничего доказать не могут, докажут — суд отпускает».

Или. Зачем отменили высшую меру? Наша страна не готова к этому. Допустим, убийц Листьева, Старовойтовой и других найдут – как их не расстрелять?!

Или террористов, взрывавших дома на Каширке, в Печатниках и других местах?!

А «Норд Ост»?

Теперь каждый преступник знает: расчлени он хоть 500 человек – максимум «пожизненно».

Лично я против того, чтобы расстреливали за хищения. Уж как заслуженный юрист России, судья с таким стажем я в этом как-нибудь разбираюсь…»

До конца жизни Апарина была убеждена в правильности своих действий и сожалела не о казненных людях, а об «упадке» правосудия.

Зинаиды Апариной не стало в 1999 году, в 83 года. Она дожила до эпохи, когда смертная казнь была отменена, а права человека стали приоритетом.

Но эти изменения были для неё не прогрессом, а деградацией.Её именем стращали не только убийц, маньяков, но и следователей прокуратуры. И не зря криминальный мир её деятельность оценил и удостоил персональной кличкой

Последняя встреча

В 1998 году, за год до смерти, одна из журналисток посетила Зинаиду Александровну в её московской квартире.

82-летняя женщина встретила гостью в халате, но с тщательно уложенными волосами — привычка судьи всегда выглядеть безупречно никуда не делась.

Квартира была обставлена типичной мебелью советской номенклатуры: массивные книжные шкафы, тяжелые шторы, портреты в рамках.

На почетном месте висела фотография молодой Апариной в судейской мантии рядом с портретом мужа в прокурорской форме.

— Жалеете ли вы о чем-нибудь? — спросила журналистка.

Зинаида Александровна долго молчала, глядя в окно на зимнюю Москву. Затем медленно повернулась и посмотрела прямо в глаза собеседнице:

— О чем жалеть? Я служила закону. Всегда служила только закону.

Это были её последние публичные слова. Через год женщины, наводившей ужас на криминальный мир столицы, не стало.

Марина Комарова